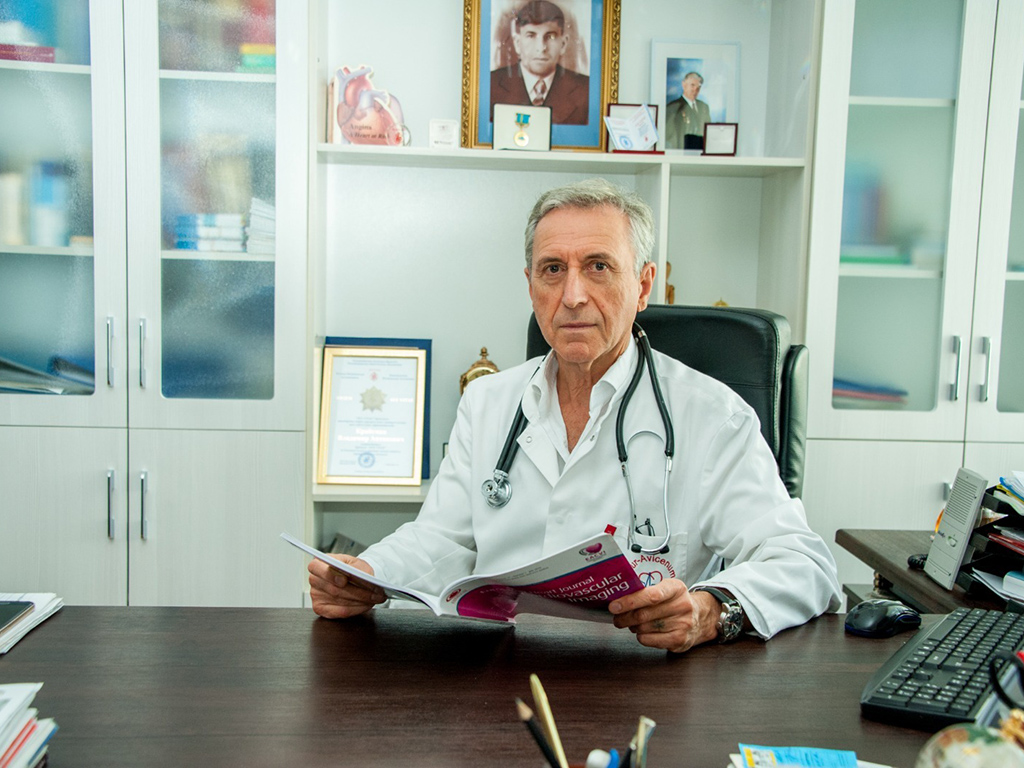

Владимир Крайсман: «Врач должен чувствовать боль пациента»

Директор Талдыкорганского медицинского центра «Нур-Авиценум» Владимир

Крайсман в особом представлении не нуждается. Он - человек хорошо

известный не только в нашем регионе и Казахстане, но и за его пределами.

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории.

Стажировался

в лучших клиниках Германии, Швейцарии, США. Член американской

Ассоциации сердца. Член Германского и Европейского обществ кардиологов.

Член правления Казахстанской врачебной Ассоциацией. Автор 39 научных

публикаций.

Недавно Владимиру Антоновичу исполнилось 78 лет. Не

юбилей, конечно, но хороший повод оглянуться на пройденный путь,

подвести некоторые итоги. Каким было начало жизненного пути? Как

складывалась трудовая биография? Что удалось сделать за этот отрезок

времени? Об этом и многом другом с нашим героем побеседовал журналист,

общественный деятель, редактор информационно-аналитического портала

Атсалим Идигов.

– Владимир Антонович, думаю,

будет логичным, если мы начнем наш разговор с вопросов личностного

характера. Все знают Крайсмана как директора медицинского центра

«Нур-Авиценум». Но мало кто ведает о том, где и в какой семье он родился

и вырос, как складывалось детство и так далее. Можем восполнить дефицит

этой информации?

– Из истории мы знаем, что в 1941 году немцев

Поволжья в основном депортировали в Казахстан. Но моим родителям повезло

меньше, их отправили в ссылку в Сибирь, в Кемеровскую область. Они

стали узниками сталинских трудовых лагерей. Их разлучили: отца загнали в

шахту на Кузбассе, а маму с моими старшими сестрами и братьями

забросили в тайгу, на лесоповал, где-то в районе Тюмени. В конце войны

они вновь объединились. И в послевоенном 1947 году в Ленинск-Кузнецке

родился я. Всего нас было семеро детей, но четверо умерли еще в детстве.

В 1957 году, когда немцев, как и других депортированных,

реабилитировали и разрешили свободно передвигаться, родители решили

переехать в Казахстан. Таким образом мы оказались в Талды-Кургане. Здесь

я закончил школу имени Абая и поступил в Актюбинский медицинский

институт.

–А почему решили стать именно врачем? Это была мечта детства или так сложились обстоятельства?

–Быстрее всего последнее. В таких случаях, говорят: «Так распорядилась

судьба». По соседству с нами жил один мальчик. Значительно старше меня.

После школы он поступил в Томский медицинский институт. Когда приезжал

на каникулы, мы постоянно общались и он рассказывал о студенческой

жизни, медицине. И тогда у меня зародилась мысль последовать его

примеру. Но со временем забыл об этой своей идее. А в десятом классе

появилась новая - решил стать военным летчиком. Сдал документы в Томское

летное училище, но по одной пустяковой причине не прошел медкомиссию.

Вынужден был вернуться в родной Талды-Курган. Здесь вспомнил про того

соседского мальчика и сделал окончательный выбор, поступил в Актюбинский

медицинский институт. Поэтому, как ни крути, получается, что судьба.

– А почему именно Актюбинск, ведь такой же институт был и в Алма-Ате? К тому же, рядом с Талды-Курганом.

– Во-первых, хотел уехать подальше от дома, научиться жить

самостоятельно, без родительской опеки. Во-вторых, тогда этот вуз

котировался, говорили, что там хорошая база, добротные условия и сильные

специалисты. Но и оттуда я чуть было не ушел, из-за конфликта на первом

курсе с доцентом. Он поступил несправедливо ко мне, и я решил уйти. Но

один хороший преподаватель отговорил, и я остался. И не пожалел. На

втором курсе появился интерес к учебе, охотно начал постигать азы

медицинской науки. Все предметы сдавал на «пять». И институт закончил на

«отлично».

– Напряженные годы учебы, диплом — это только

начало большого пути. А как складывался сам этот трудовой путь? Можно

сказать, что он был «усыпан розами» или все же оказался тернистым?

– В жизни не бывает все хорошо, или все плохо. И трудностей хватало, и

успехов - тоже. Но в целом удалось многого достичь, принести пользу

людям. После института призвали в армию. В звании лейтенанта два года

был начальником полкового медпункта. Приобрел хороший опыт практической

работы. Предлагали остаться в армии, но я отказался. Вернулся в

Талды-Курган и устроился врачом – терапевтом в поликлинику УВД. А затем

еще двенадцать лет проработал в Талды-Курганской областной больнице:

кардиологом-консультантом, заведующим консультативной поликлиникой и

заведующим отделением терапии.

– Судя по должностям, вроде бы, практиковали как терапевт. А как получилось, что переквалифицировались в кардиолога?

– Когда я еще работал в поликлинике УВД области, начали расти

сердечно-сосудистые заболевания. Появились инфарктные, инсультные

больные. Хотелось как-то помочь им, поддержать. Начал интересоваться

кардиологией, читать специальную литературу. Ну а чтобы получить более

глубокие знания, поступил в клиническую ординатуру кафедры госпитальной

терапии Алма-Атинского государственного медицинского института. Моя

клиническая и исследовательская деятельность проходила под руководством

заслуженного деятеля науки профессора Р. А. Сатпаевой. Поскольку у меня

была тяга к научной работе, в конце двухгодичной учебы в ординатуре сдал

документы в Московскую аспирантуру. Был уверен, что пройду,но не

пропустили. Когда начал выяснять причину, мне вежливо намекнули, что я

сын депортированных немцев. Расстроенный такой несправедливостью,

отказавшись от предложения работать во вновь созданном Казахском

научно-исследовательском институте кардиологии, вернулся в Талды-Курган.

– А знания, полученные в ординатуре, удалось как-то использовать в

дальнейшей практической работе? Ведь Вы, можно сказать, приехали в

Талды-Курган уже квалифицированным кардиологом.

–Да,

конечно. Сделал все от меня зависящее, чтобы организовать

кардиологическую службу в области. Сформировали специализированные

кардиобригады скорой помощи, открыли кардиологическое отделение и

кардиологические кабинеты в региональных больницах. В области впервые

появился кардиореанимационный блок с круглосуточным дистанционным

консультативно-диагностическим центром. Со всеми районными больницами

была налажена постоянная связь для экстренных консультаций и диагностики

при инфаркте миокарда. Внедрили передовые медицинские технологии,

нагрузочные тестирования, систему холтеровского мониторирования, кстати,

одну из первых в Казахстане. Словом, многое удалось сделать, однако при

этом осуществить главную свою мечту, создать специализированный

кардиологический центр, я так и не смог.

– Владимир

Антонович, Вы вошли в историю как человек, открывший первое частное

медицинское учреждение в сфере здравоохранения Казахстана. Что подвигло

на это? И вообще, была уверенность в успехе? Ведь дело-то новое,

неизведанное.

– Я уже говорил, что моя главная цель была -

создать центр кардиологии с современным оборудованием и сильными

кадрами. С комплексным лечением больных от начала и до конца, вплоть до

полной реабилитации. Это было очень важно с учетом роста

сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов миокарда, стенокардии,

ишемических заболеваний и так далее. Стучался во все двери. И даже до

самого знаменитого на весь СССР академика Чазова дошел. Всем

рассказывал, доказывал, требовал, просил. Одни поддерживали, но на

словах, другие разводили руками, третьи проявляли откровенное равнодушие

и непонимание, как, например, руководители тогдашнего облздрава. И, в

конце концов, я махнул на все это рукой, решил хлопнуть дверью, уйти и

открыть свое дело.

– А не рановато сдались, опустили руки?

Может быть, был смысл идти вперед, довести дело до логического конца?

Или были еще какие-то причины?

– Другой причиной моего ухода в

«свободное плавание» стала не совсем здоровая атмосфера, которая

складывалась в областной больнице. Среди врачей появились какие-то

группы со своими меркантильными интересами и закулисными играми. Нормой

стало неуважительное отношение со стороны молодежи к опытным врачам.

Считаю, что такое в медицинских учреждении недопустимо, ибо это

отрицательно сказывается на лечении больных. Кстати, по этой же причине

ушел из областной больницы и заведующий отделением, талантливый

нейрохирург Алексей Султанович Абдухаликов. Он как-то приходит ко мне,

это было в начале 90-х годов, когда я уже создал свою поликлинику, и

говорит: «Больше не могу там работать». На это я предложил ему перейти в

мою команду в качестве соучредителя и он согласился. К сожалению, в

1995 году его не стало. Ему было всего 55 лет. Умер от того, от чего сам

лечил других, оперируя, вытаскивал с того света. У него диагностировали

опухоль головного мозга.

– Чтобы реализовать какую-то идею,

необходимо приложить много усилий. В связи с этим хотелось бы узнать,

как создавался центр «Нур-Авиценум»?

– Это целая эпопея.

Когда ушел из областной больницы, у меня ничего не было. Пришлось все

начать с чистого листа. Взялся за регистрацию медучреждения, но в каком

статусе? Тогда расплодились кооперативы, но они у меня ассоциировались с

производством. Были другие варианты. Однако остановился на малом

предприятии. Это потом мы перерегистрировали в медицинский центр. Сразу

встал вопрос с помещением. Начал искать. В восточной промзоне была

автобаза-2560. У них пустовало небольшое двухэтажное здание. Отдали нам в

пользование, причем бесплатно. Это была большая удача, если учесть, что

денег- кот наплакал. Там и обосновались в 1991 году.

Начали

работать. Заключали договора с руководителями трудовых коллективов. Мы

им медицинское обслуживание, а они нам - деньги. Немного разжились. Но

так продолжалось недолго. Как раз подоспел кризис после развала СССР, и

все предприятия в промзоне остановились. К нам, на окраину, перестали

ходить автобусы. И мы потеряли своих пациентов. Пришлось искать «крышу» в

центре. Договорившись с руководителями, открыл несколько кабинетов в

тогдашнем здании управления жилищно-коммунального хозяйства и в Доме

бытового обслуживания (сегодня это здание принадлежит ДВД области).

Получается, что мы одновременно дислоцировались в трех точках. Конечно,

это вызывало много затруднений, но другого выхода не было.

– А вот здание, в котором вы сейчас находитесь, когда получили? И вообще, сколько лет вы здесь ютитесь, не тесно?

-Это был 1994 год. После долгих поисков и обивания порогов различных

ведомств, я остановил свой выбор на этом двухэтажном здании. Мы его, к

слову, не получили, как вы говорите, а выкупили. На тот момент оно было в

плачевном состоянии: замусоренное, без окон и дверей. Во многих

комнатах не было даже батарей отопления. Начали осваивать, и постепенно

вкладывая средства, привели в порядок. Что касается тесноты, да, эта

проблема всегда была. Поток больных постоянно рос, а площадей не

хватало. Поэтому лет двадцать назад мы с западной стороны сделали

пристройку. А еще позже построили небольшое двухэтажное здание. Там у

нас гемодиализ и центр диабета. Теперь вот строим со стороны улицы

Ескелды би еще один трехэтажный корпус с общей площадью около 1000 кв.м.

В нем мы планируем разместить консультативно-диагностическую

поликлинику, включая педиатрическую группу. Ну и несколько кабинетов для

администрации.

– Сегодня, 34 года спустя, что из себя представляет медицинский Центр «Нур-Авиценум»?

– Это многофункциональное учреждение, специализирующееся на диагностике

и лечении распространенных болезней. Всего работающих - около 200

человек. Оснащен современным медицинским оборудованием. В центре есть

консультативно-диагностическая поликлиника на 300 посещений в день,

стационар на 85 коек, службы диабета и гемодиализа,

клинико-диагностическая лаборатория и участковая служба. Основные

направления лечения – кардиология, неврология, диабет, нефрология,

гепатология и ревматология. Клиника имеет прочные связи с зарубежными

партнерами. Это позволяет перенимать опыт, внедрять современные

технологии и передовые методы лечения. С 2017 года «Нур-Авиценум» имеет

статус пациенториентированной клиники, что является показателем высокого

качества медицинского обслуживания.

– Для врача очень важно

постоянно совершенствоваться, идти вперед, пополнять багаж знаний,

овладевать прогрессивными технологиями и методами. Как Вы относитесь к

этой аксиоме?

– Этот момент, кстати, я уловил еще в самом

начале своей трудовой деятельности. Поэтому у меня в жизни был и есть

принцип: «Живи и учись». Это очень важно, если учесть, что от наших

знаний, грамотности и профессионализма зависят здоровье и жизни

пациентов. В разные годы практиковался в лучших медицинских учреждениях

Германии (трижды), в Швейцарии, США. Участвовал во многих конференциях,

симпозиумах как республиканского, так и международного уровня. Слушал

лекции и общался со специалистами мирового уровня. А еще постоянно

работаю над собой, изучая специальную литературу. Кстати, этот мой

принцип распространяется и на весь коллектив. Практикуем бригадные

стажировки медперсонала за рубежом. И очень много иностранных

ученых-практиков приглашаем к себе в центр. Словом, стараемся не

отставать от жизни.

– Владимир Антонович, принято считать,

что советская медицина была сильнее нынешней. Много раз слышал такое:

«Вот уйдут врачи старой закалки и лечить некому будет». А каково ваше

экспертное мнение?

– Мне есть с чем сравнивать: я тоже из той старой гвардии. Так вот считаю,

что

нельзя однозначно так утверждать. И там были свои плюсы и минусы, и

сегодня они есть. Да, действительно, уровень советских вузов был очень

высоким, соответственно и врачи были сильными. Но в силу изолированности

СССР от внешнего мира, мы «варились в собственном соку»: не было

доступа к достижениям мировой медицины. Поэтому у нас и оборудование

было примитивным, и методы лечения - дедовскими. К тому же, помню, в

80-е годы и вовсе пошел спад, начали финансировать здровохранение по

остаточному принципу. Что касается нынешней казахстанской медицины, то

мы тесно интегрированы в мировое пространство и у нас, соответственно,

есть хорошие возможности использовать современные технологии. Наши

больницы и клиники оснащены современным оборудованием, что позволяет

практиковать прогрессивные методы лечения. Ну а если говорить о врачах,

то есть разные: и слабые, и средние и сильные. Скажу, что немало и

талантливых молодых специалистов. Просто надо молодым медикам уделять

больше внимания, создавать для них нормальные условия, заботиться об их

профессиональном росте. А этого как раз не хватает.

– В завершение нашей беседы, какой совет нашим читателям Вы бы хотели дать?

– Перефразировав известное выражение, хочу сказать: «Берегите здоровье с

молоду». Не думайте, что оно вечно. Рано или поздно заканчивается. А

вот насколько рано и насколько поздно, зависит от вашего отношения к

ней. Пусть и звучить банально, ведите здоровый образ жизни, питайтесь

только полезной пищей, будьте всегда в позитиве. Больше двигайтесь.

Исходя из своего возраста и состояния, ходите, гуляйте, бегайте,

прыгайте, занимайтесь физкультурой. Принимайте солнечные ванны, дышите

свежим воздухом. Вовремя обращайтесь к врачам, проходите

профилактические осмотры. Ну а как врач-кардиолог хочу дать такой совет:

помните, что вы живете, пока бьется сердце. Поэтому внимательно

прислушивайтесь к нему, любите и берегите. Откажитесь от всего, что

вредит сердцу и делайте то, что ему нравится. И тогда оно будет отвечать

вам взаимностью.

Послесловие к интервью

Владимир Крайсман, можно сказать, человек уникальный. Он вот уже 54

года в медицине, которая стала для него и смыслом, и образом жизни.

Больше, чем он в этой сфере для нашего региона, не сделал никто.

Ученый-практик, организатор, менеджер, новатор, находящийся всегда в

поиске. Еще в советский период инициировал и принял деятельное участие в

создании кардиологической службы в Талды-Курганской области. На заре

нашей независимости, в 1991 году, открыл первое в Казахстане частное

медицинское учреждение. Заложил прочную базу сотрудничества с

зарубежными партнерами. Его можно считать первопроходцем в деле

внедрения в регионе новых направлений в медицине. Он - автор программы

постгоспитальной реабилитации больных инфарктом миокарда. Много сделал

для реализации пилотного телемедицинского проекта по развертыванию

системы телемедицины в Казахстане. Появление в нашем регионе центров

диабета и гемодиализа - тоже его заслуга. Под руководством В. Крайсмана в

центре «Нур-Авиценум» успешно внедрены новые методики диагностирования:

ультразвуковое сканирование сердца, стресс – эхокардиография, допплер

-дуплексное исследование сосудов, холтеровский мониторинг.

А что

представляет из себя Владимир Антонович Крайсман как врач и просто как

человек? Он считает так: «Чтобы быть хорошим доктором, мало быть

профессионалом, надо еще и чувствовать боль пациента». В его центре

«Нур-Авиценум», на первом этаже, в вестибюле, стоит бюст легендарного

врачевателя античности Гиппократа с его изречением: «Светя другим,

сгораю сам». Это и есть ответ на поставленный вопрос.